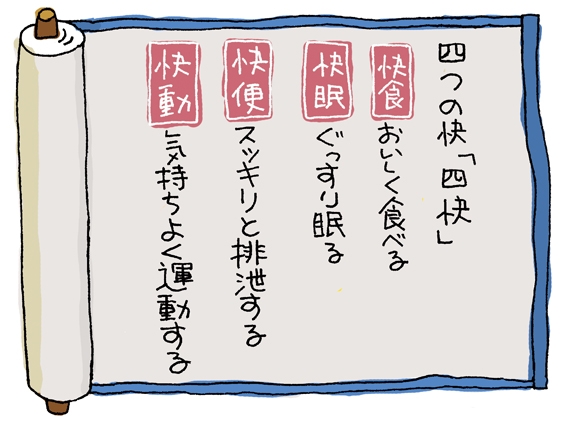

私もメンバーの一員である「カッサンドラの会」(運動、食事、排泄、睡眠など異分野・異業種の研究者らが集まって子どもの未来を考える集まり)では、人が生きていくために大切なこととして四つの快、「四快」を提案しています。これは、

イラスト:高尾 斉

快眠—―-ぐっすり眠る

快便—―-スッキリと排泄する

快動—―-気持ちよく運動するを指しています。最後の「快動」は、適切な言葉がないための?造語?ですね。人はこの四快をきちんと感じていくことが重要です。これらはいずれも単独であるわけでなく、すべて連動しています。体を動かすからおいしく食べられて、食べられるから熟睡できる。そして翌朝、気持ちよく排泄できます。このうちどれか一つが欠けても心身のバランスは崩れ、健康体ではなくなります。幼児期からこの四快を身につけることはとても大切です。そのキッカケとしてできるのは、やはり遊びの中で体を動かす喜びを体験していくことではないでしょうか。

大人がその気になれば「遊び」は復活する 子どもにとって、遊びは多様な動きを学ばなくてはならない機会だという話を保護者の方にすると、たいてい「うん、うん」と頷いてくれます。でも具体的な話になると、「今の世の中じゃムリ」となります。外は危ないし、そんな友達もいない。遊ばせることなんかできない、とあっさり諦めてしまうのです。

でも、まずは「できない」と決めつけることから変わっていっていただければと思うのです。ちょっとした工夫とやる気さえあれば、地域の中で子どもたちを遊ばせる場を作ることは十分に可能です。たとえば道路を時間限定で解放し、大人が安全管理をしながら遊びの場にしていく。ヨーロッパやアメリカではこうした取り組みが普通に行われています。実際、各地でそうした取り組みをする保護者グループも出てきています。「できないかもしれない」ではなく、「どうしたらできるか」と視点を切り替えていく保護者の方が少しずつでも増えてくれたら、と思います。

「プレイリーダー」という新たな選択肢 ドイツには「プレイリーダー」、オーストラリアには「プレイデリバラー」と呼ばれる人々が、子どもたちの身近にいます。これは、遊びの環境の中で、子どもが自由に楽しく遊べるように見守っていく役割のことです。日本でも最近、プレイリーダーと呼ばれる人がいる子どものプレイスポットが出てきたので、ご存じの方もいらっしゃるでしょう。「リーダー」と言っても、指導者ではありません。あくまでも子どもと遊びの橋渡しをする存在で、その場が楽しく動き始めたらそっと身を引いて子どもに主導権を渡す、そういうかかわり方をします。

今、日本のあちらこちらで、プレイリーダー的なかかわりを取り入れていこうとする組織が出てきました。小学校や幼稚園の先生、保育園の保育士さんで、プレイリーダーになろうと研修会や勉強会をしていることもあります。私自身がかかわっているいくつかの組織的な動きの中では、福島県郡山市の「震災後子どものケアプロジェクト」というものがあります。震災後の子どもたちのメンタルヘルスを考える中で、遊びと運動に関連する事業も積極的に進めていこうと、専門家たちが連携して動きつつあります。こういうさまざまな動きの中で子どもたちがこれまでと違った運動とのかかわりができることは、とても望ましいことだと思います。

勝ち負けや根性ではなく、楽しく遊びながらのびのびと体を動かす。そして、生涯にわたってその喜びを持てる。それが、本来あるべき人とスポーツのかかわり方なのではないかと思います。

(構成・株式会社トリア 小林麻子)