ビートルズのシンプルで美しいメロディーは、幅広い年齢層に支持され、その多くが長く歌い継がれています。ビートルズはなぜ時代をこえて愛され続けているのか――今回は、その魅力の秘密に迫ります。――今年はビートルズが来日して50周年。「ビートルズ世代ではない」という木原さんも、特別な思いを持っているとのことですが、あらためてその音楽の魅力とは?

木原 そもそもビートルズの楽曲には普遍的なメロディーとシンプルな歌詞があります。だから、「音楽のスキルがないと聴けない」というたぐいのものではありません。もちろん、その時代に爆発的にヒットした「流行歌」ではあるけれど、時代に関係なく僕たちの人生に寄り添ってくれる良質な音楽だと思います。

ジャズで「スタンダード」といわれる曲も実は同じで、もともとは流行歌。ハイレベルなテクニックを駆使して難しい楽曲を演奏するジャズミュージシャンもいますが、本当は、誰にでもわかりやすいメロディーとシンプルな言葉で伝わるメッセージがあって、その点はビートルズの音楽と共通していると思います。そして、時代をこえ、国境をこえ、ジャンルをこえてさまざまな演奏家や作曲家の解釈によってアレンジされ、いつの時代も生き続ける。それがビートルズの楽曲であり、ジャズスタンダードであると思いますね。

ところで、よく「ジョン派」「ポール派」という言葉を聞くのですが、それはどういう意味ですか?

石塚 楽曲の好みですね。ジョン・レノンの曲はどちらかというと硬派で、メッセージ性が強い。ポール・マッカートニーの曲のほうが少し楽天的というか、ノリがよくて、楽しいイメージがある反面、「イエスタデイ」や「レット・イット・ビー」のようなバラードもある。ちなみに私は「ジョン派」です。

一部の人々からは「2人は仲が悪かった」ともいわれていますが、私はそんなことはないと思います。ジョンは亡くなる直前のインタビューで、「僕は生涯で2つの選択をした。ひとつはポールで、もうひとつはヨーコ。それは間違いがなかった」と語っています。ビートルズの音楽の根底となるものをつくっていたのはジョンとポールだから、どちらが欠けてもビートルズは成り立たなかったのでしょうね。その関係は太陽と月というよりもジグソーパズルのようで、互いにうまくハマったときに、素晴らしい世界が生まれたのだと思います。

――メディアデザインが専門の石塚さん。でも実は、ビートルズの影響で高校時代から曲作りにも取り組んでいたとか。

石塚 恥ずかしながら、「オール・マイ・ラヴィング」をこえようと頑張った時期もあります。ポールが作曲したこの曲には、メロディーメーカーとしての彼の才能が感じられるんですよね。それをこえようとした(笑)。今も、パソコンを使ってヘタな演奏をしながら曲作りを続けていますが、自分のスキルでは表現に限界があって……。

そこで、「木原さんの演奏とアレンジで自分の曲を聴くことができたらこんなに幸せなことはない」と、失礼を承知で自作曲の編曲をお願いしました。その曲に映像をつけ、当時校長をしていた北海道釧路明輝高等学校の2011年のイベント「Meiki Art Wave」で公開したのが、「あの風の向こうから」という作品です。編曲ができあがるのを待ち焦がれ、初めて音源を聴かせてもらったときは、出だしから涙が止まらなかった。自分が曲に込めた思いをここまで見事に再現し、アレンジしてくださるなんて本当に感激で、その夜は興奮して眠れませんでした。

プロがどうやって曲をつくっているのか興味があって、神奈川県にある木原さんのスタジオにお邪魔したこともあります。置いてあるピアノやモニタースピーカーはどこのメーカーのもので、どんな作曲ソフトを使っているかなど、目を皿にして真剣に見せてもらいました。スタジオがある場所のロケーションもすてきで、「よい音楽というのは、自然が豊かで眺めのいい場所から生まれるんだな」とも思いました。私のいる教員住宅ではダメなんですね(笑)。

以前、木原さんは、「ピアニストは、いつ、どんなピアノに当たるかわからない」と話していました。確かに、いつでも自分の好きなタイプの楽器が会場にあるとは限りません。だから、「出合ったピアノが持っているクセや個性をいかに引き出して、聴衆に自分の思いを届けるか」というところにテクニックが必要なんだと、木原さんと出会って初めて知りました。

――木原さんは、常にピアノと対話しているのですね。木原 ピアノは車と一緒で、一台一台に違った個性があるんです。同じメーカー、同じ機種であっても、どんな弾き方をされてきたか、どんなコンディションに置かれてきたかで全然違う。だからそれぞれのピアノと対話していくしかない。最近は、リハーサルの間に「だいたいこういう性格のコだな」とわかってくるので弾き方がつかめるのですが、たまにフィーリングにぴったり合うピアノに出合うと、ピアノのほうから「もっと何かやれよ」って言ってくるんですよ(笑)。

さまざまな会場でコンサートをする中で、プレーヤーが何をしても許容してくれる懐の深さを秘めた、大変なポテンシャルを持った一台とめぐり合うこともある。そうすると、弾く側もどんどんオープンマインドになって自由な表現ができるようになり、その日にしかお聴かせできない演奏になるわけですね。それがライブの面白さ。その日、その会場によって、お客さんも違う波動を感じてくれるのかなと思います。

石塚 私にとってビートルズが人生そのものであるならば、木原さんとの出会いは未来を創る勇気であり、希望です。木原さんの優れた感性や魅力が、より多くの人に伝わることをいつも願っています。

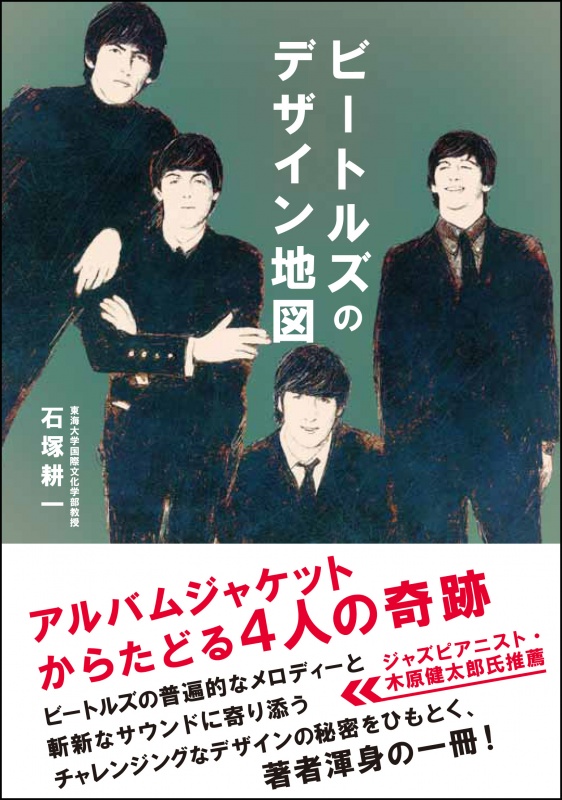

――音楽は聴いて終わりではなく、自分から積極的にかかわり、楽しむもの――2人の話を聞いていると、そんな気がしてきます。次回(最終回)は、石塚さんが描いた『ビートルズのデザイン地図』を彩るイラストにまつわるお話です。(構成:宮嶋尚美、取材協力:HARBOR'S CAFE大さん橋)

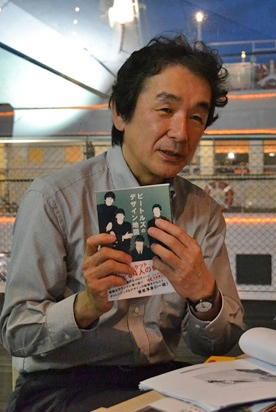

※WEB連載原稿に加筆してまとめた単行本『ビートルズのデザイン地図』が絶賛発売中です(発行:東海教育研究所、発売:東海大学出版部)。

WEB連載「ビートルズ~アートの視点から読み解く4人の奇跡」はこちらをご覧ください。☆石塚耕一先生のブログ「学びの森」こちらから↓

http://manabinomo.exblog.jp/☆ジャズピアニスト・木原健太郎さんの公式サイトはこちらから↓

http://kentarokihara.net/