グラウンドや体育館で、野球やサッカー、バスケットボールなどのスポーツに興じる子どもたち。捻挫や打撲、切り傷などのけがは日常茶飯事です。場合によっては命を脅かし、失うほど重大な事故も発生しています。「緊急事態が起こったとき、誰が、何をどのように対応するのか、正しい対処法はまだまだ浸透していません」と話すのは、子どもたちにとって安心で安全なスポーツ環境と健全な家庭環境を願う保護者のための情報提供機関を目指して活動を展開している「スポーツペアレンツジャパン」代表の村田一恵さん。

子どもたちにとって安心、安全なスポーツ環境とは? 万が一の事故やけがから子どもを守る親の行動とは? 全4回にわたって教えてもらいます。

安全を最優先する環境になっていない 子どものスポーツ活動においてなにより大切なのは「安全」であること、と私は思っています。突発的なけがはもちろん、命にかかわる事故が起こることもあるからです。とはいえ地域で活動しているスポーツチームには専門のコーチがいないことも多く、その場合はボランティアの親御さんが「パパコーチ」「ママコーチ」となって指導しています。

チームをサポートするために現場には大勢の保護者も集まりますが、残念ながら彼らのほとんどは運動中に起こる事故やけがに対する正しい知識を持っていません。間違った手当てがまかり通っていたり、たいした事故は起きないだろうと軽く考えていたりと、現状では安全面を重視する意識が薄いのです。

では、どうしたら子どもたちの安全を守れるのでしょうか? まずは現実にどのようなことが起こるのかを知り、自分たちは親として、そしてチームとして何をすべきなのかを一人ひとりが考え、意識を変えていくことが必要です。

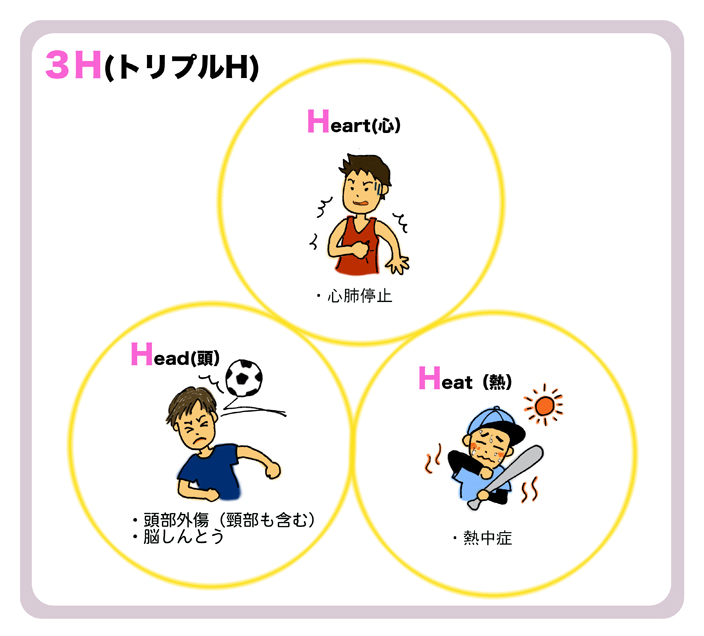

誤った判断が命取りになることも それでは、スポーツ現場では何が起こるのでしょう? 命にかかわるような事故について“3H(トリプルH)”を中心にお話ししたいと思います。その3つとは「Heart(心肺停止)」「Head{頭部外傷(頸部も含む)、脳しんとう}」「Heat(熱中症)」のことで、この中で特に多いのが心肺停止です。意識を失い、呼吸も脈もない状態のことで、処置が遅れると突然死につながります。

イラスト:マツムラま

過去の例では、駅伝の練習中に命を落とした小学6年生女の子のケースがあります。現場には先生や養護教諭もいましたが、子どもが突然倒れる場面に大人たちもパニックになり、症状を見て「呼吸あり」と誤った判断をしてしまったのです。救急車が到着するまでの間、学校に常備してあったにもかかわらずAEDは使用されませんでした。胸骨圧迫(心臓マッサージ)などの適切な処置も行われず、残念ながら女の子は亡くなりました。

実は心肺停止の状態であっても呼吸のような症状(死戦期呼吸)が出ることがあります。ゆっくり喘ぐような呼吸やけいれんがある場合は、危険な状態だと考えてください。このような知識がないと「呼吸あり=大丈夫」と誤った判断をしてしまい、取り返しのつかない事故に発展しかねません。

心肺停止の次に気をつけたいのが頭部における事故です。明らかな大量出血などがあればすぐに緊急事態だと気づきますが、外から見える傷のない脳しんとうは非常に判断が難しく症状もさまざまです。過去には頭をぶつけた後で少し気分が悪いと訴えるぐらいだったので、特に対応をしなかったために症状が進行していまい、亡くなってしまったケースもあります。

脳しんとうの疑いが少しでもある場合は安静にし、24〜48時間以内に急変することもあるので、たとえ症状が軽くても必ず病院で受診させましょう。

「3H(トリプルH)」の最後の一つ、熱中症は近年、その症状や対処法が広く浸透してきたため死亡事故は少なくなってきていますが、ゼロになったわけではありません。様子がおかしければ、?涼しい場所で休ませる、?脱衣・冷却をする、?水・塩分補給をさせるなど、周りの大人の適切な対応・サポートが必要です。一つ注意してほしいのは、具合が悪そうな子に「大丈夫?」と声かけしてしまうと、子どもはたとえつらくても「大丈夫」と答えてしまいます。その場合は「どうしたの?」と具体的な症状を聞き出すことが大事です。

けがを甘く見てはダメ! 運動中の捻挫や打撲、切り傷、擦り傷は「スポーツ外傷」と呼ばれ、頻繁に起こります。この中には骨折も含まれますが、特に成長軟骨の損傷には注意が必要です。成長軟骨は子どもの発育においてとても重要で、いったん傷つけてしまうと元どおりには治りにくい部分です。非常に柔らかいので、使い過ぎや間違った使い方によってひびが入ってしまうことがあり、同じ箇所を繰り返し痛めてしまうと完治しない可能性が出てきます。

サッカーでいうと「オスグッド(膝の関節痛)」、野球でいえば「野球肘(投球動作の積み重ねによって起こる肘の痛み)」が多く、ほかにも腰痛や股関節痛などがあります。このようなスポーツ障害を防ぐためにも、子ども時代にはなるべくいろいろなスポーツとかかわり、さまざまな筋肉に刺激を与えてあげるような工夫をしましょう。

お当番さんをトレーナーにしよう こうした事故やけがから子どもたちを守るためには、どうしたらいいでしょう? 残念ながらチームの指導者的立場にある人でも正しい対処法を知っているとは限りません。そこで私は、小学校などの保護者向け講習会の場では常に「お当番さんをトレーナーに!」とお話ししています。

地域で活動しているスポーツチームにはほとんどの場合、コーチや監督のお茶を用意したり、学校の鍵の開け閉めをする係がいますよね。“お当番さん”として保護者が順番に担当していることが多いのですが、その一人ひとりが命にかかわる事故やけがの基本的な対処法を知り、何かあったときに正しい対応ができるようにしておく。その場にいるだけの“お当番さん”ではなく“お当番さんトレーナー”という役割を担って救護できるようになったら、より安全な環境を作れると思うのです。

(構成:鈴木桃子、企画:芦名千恵)

【「スポーツペアレンツジャパン」のホームページアドレス】

http://www.sports-parents-japan.com/※この記事は、株式会社リビングくらしHOW研究所が運営するライター・エディター養成講座「LETS」アドバンスコース15期生の修了制作として、受講生が企画立案から構成、取材、撮影、編集、校正までを実践で学びながら取り組んだものです。

【ライター・エディター養成講座「LETS」のホームページアドレス】

http://seminar.kurashihow.co.jp/lets