知っているようで知らない“バラの香りの世界”について、パフューマリー・ケミストの蓬田勝之さんと京成バラ園チーフアドバイザーの村上敏さんに教えてもらう対談の最終回。前回に引き続き、フレグランスの共同開発におけるエピソードを紹介します。

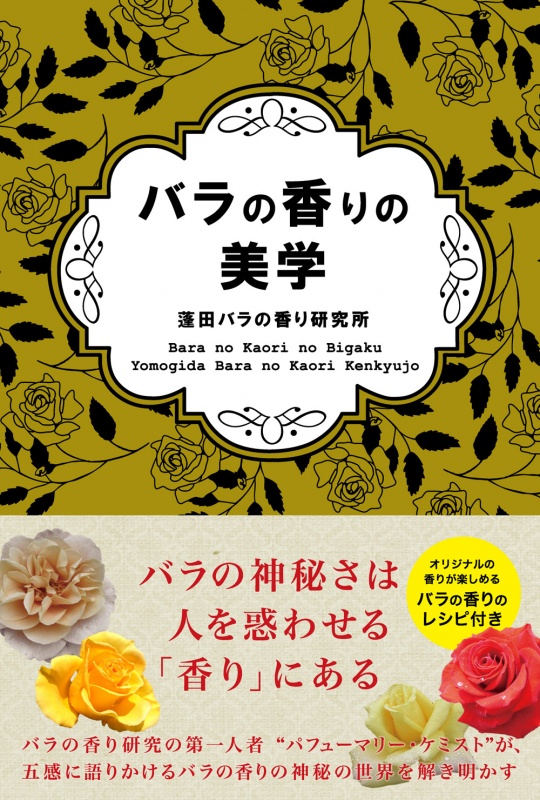

※WEB連載原稿に加筆してまとめた単行本『バラの香りの美学』を好評発売中です(発行:東海教育研究所、発売:東海大学出版部)。Web連載「香りの科学~バラは百薬の長~」はこちらをご覧ください。

蓬田 バラの生花の香りの美しさを取り入れながらも、“そっくりさん”ではフレグランスとして商品にはならないと私は考えています。大事なのは、香りを身にまとったとき、その人が幸せな気分になったり、女性としての感性がスイッチオンになったりすること。その作品の完成度は、自然界の香りの美しさを抽出しながらも、そこにいかに作り手のセンスを加えるかによって決まると思うので、その点にはこだわりました。

村上 生花は5分後に香りを嗅ぎ直してもその印象はほとんど変わりませんが、フレグランスは身にまとった瞬間から香りが刻々と変化していく。まさに香りの芸術です。最終的には、香水瓶からシュッと一吹きしたときにふんわり香る直感を大事にしようということになりました。試行錯誤のうえ、2012年5月に完成した「薫乃」のフレグランスは残り香もマイルド。香水が苦手な方でもつけやすい、上品でさわやかなイメージの香りに仕上がったと自負しています。

――食事のときにも香りが邪魔にならないぐらい、ほのかに香るフレグランスなら、「香水は苦手」という人も気軽に使えますね。村上 バラの開花期間は本当に短いですが、フレグランスならいつでも、何度でも、あのうっとりするような香りで包んでくれます。バラ好きにとってもたまらないアイテムだと思います。

蓬田 フレグランスとは絵画や音楽と同じ芸術作品であり、生花とフレグランスは違う世界なのです。とはいえ、香りを楽しむのならやはり地植えや鉢植えがいちばん。初心者でも育てやすい品種も数多く出回っているので、ぜひ自分の手で育ててもらいたいですね。

村上 開花したら、切り花にして部屋に飾ってください。せっかく花が咲いても、玄関先や庭にあって、「行ってきます」と「ただいま」のときにしか見ないのではもったいない。毎日、鉢から一輪切ってくるだけでいいので、部屋の中に入れて、なるべく長い時間を一緒に過ごしてほしいと思います。

その際のポイントは、葉を一枚か二枚つけるぐらいで切り取り、なるべく多くの葉を株に残すこと。香るバラを部屋に入れると、生活が潤うのはもちろんですが、外では気づかなかった香りも感じられて、また新しい発見ができますよ。

――形や色にまずは興味がいってしまいますが、やはりバラは香りがあってこそ。ちなみに蓬田さんによると、「香りを楽しむのなら、実は春バラよりも秋バラのほうがおすすめ」だそうです。う~ん、バラはやはり奥深い世界ですね。【香りのバラ――蓬田さんのおすすめベスト3】インタビュー対談最終回の今回は、パフューマリー・ケミスト(香りの科学者)の蓬田さんに、「香りのバラ」おすすめベスト3を教えてもらいました。

第1位 「レディ・ヒリンドン」【特徴】枝が細く、繊細。ティーの香りが強く“ティオブティ”の称号を持つほど。中国由来のロサ・ギガンティアやチャイナ系の香りの特徴成分を含有。上品で優雅な印象を与え、拡散性がある。

【蓬田さんのおすすめポイント】 ティーの香りが非常に印象に残る品種です。ソフトで上品な紅茶に似た香りが気持ちをリラックスさせてくれるでしょう。ティーローズエレメントを多く含んでいるので、香りの効果(ストレス軽減・安眠・スキンケア効果など)も高いと思います。特に午前中、8時ぐらいの香りは繊細でバランスがよく、本当に素晴らしい。いつかフレグランスにしたいですね。

第2位 「芳純」【特徴】クラシックな甘さとフルーティな華やかさを併せ持つ、“ミスター・ローズ”と呼ばれた育種家・鈴木省三の香りのバラの代名詞。「たぐいまれなる香りのバラができた」と資生堂の研究員を呼び出したこの香りは、その後、資生堂の「ばら園シリーズ・芳純」として長く愛されている。

【蓬田さんのおすすめポイント】 資生堂時代、「ばら園シリーズ」の香りの中核に据えたバラ品種で、思い入れも強いバラのひとつです。当時のバラ品種の中で断トツにいい香りで、パフューマー(調香師)たちからも絶賛されていました。昭和のころの芳香バラの長所をすべて兼ね備えていて、日本人にぴったりの香りだと思います。

写真提供:京成バラ園

】ソフトベージュの花がしとやかに咲く様子が美しいバラ。ダマスク系とティー系が混合したようなす素晴らしい香りを持つ。フルーティで華やかさのある“幸せな香り”。葉は淡緑色で、花色とのコントラストが美しい。花名の「薫乃」は、芳しい香りとその花姿の美しさから名づけられた。

【蓬田さんのおすすめポイント】 これまで成分分析した品種の中で、これだけ複雑なものは見たことがありません。ふわっとさわやかな香りが広がり、気分がすっと切り替わる。そして、ほんのりと残る甘く安らぐ香り。さらに詳細に分析すれば、未知の成分がもっと出てくるようにも感じていて、まだまだ魅力にあふれています。

(構成・宮嶋尚美、人物撮影・永田まさお)