江戸期の商人が作り上げた壮大な流通網に乗り、日本各地へと届けられた古着たち。それはいつしか実用の枠を超え、豊かな精神性や芸術性を有する文化へと発展していきました。丹念な手仕事が生んだ心豊かな文化 金沢には、子どもの健やかな成長を願う「百徳着物」という風習があります。子どもが健康に育った家から端切れ100枚を集めて一枚の着物を作るというもので、それを着せた子どもは丈夫に育つと言い伝えられてきました。同様の風習は各地に見られます。土地によって継ぎ方や枚数はさまざまですが、いずれも子どもへの深い愛情が感じられます。

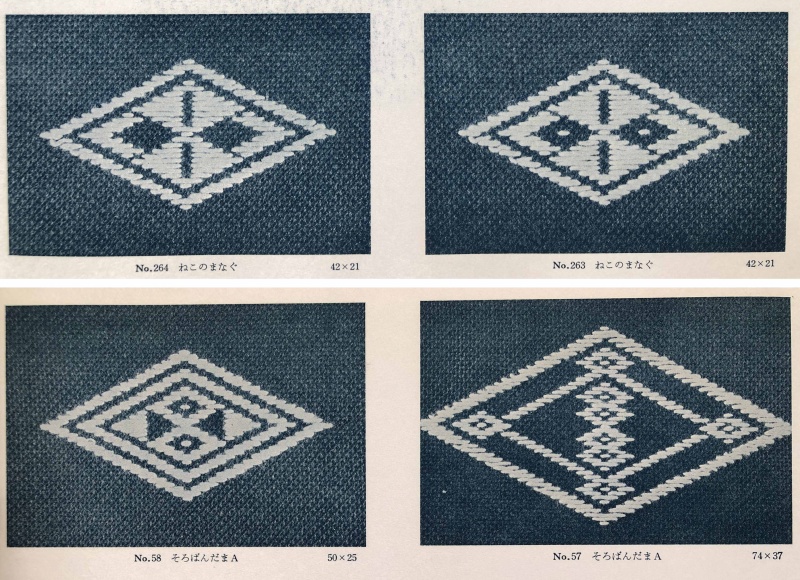

菱刺しの文様。上段は猫の目をモチーフにした「ねこのまなぐ」、下段は「そろばんだま」

出典:田中忠三郎『南部つづれ 菱刺し模様集』北の街社、昭和52年/玉田所蔵

青森の「津軽こぎん刺し」や「南部菱刺し」といった刺し子の技法は、江戸時代の倹約令による制限の中、過酷な暮らしを生き抜くために生まれた文化です。綿花が栽培できない東北は、もとより木綿を手に入れにくい環境にありました。そこに、ぜいたくを戒める倹約令が出されます。木綿衣の着用が禁じられるなどし、生活はより厳しさを増しました。人々は麻で衣服を自給しましたが、麻布では極寒の冬を乗り切ることはできません。そこで、わずかに手に入る木綿糸を目の粗い麻布に刺し縫いをして、布を補強したり、保温性を高めたりするようになったのです。木綿は木綿でも“糸”は禁止されなかった。それを活用するたくましさと創意工夫が見事です。

実用的な目的から生まれた刺し子ですが、それだけでは終わらずに、次第に美しい文様が綴られるようになりました。身近な自然や動植物、道具などを幾何学文様で表現する図柄は実に発想豊か。「てこな(蝶々)」「ねこのまなぐ(猫の眼)」といった名前も楽しく、商人の衣類に刺し綴ったであろう「そろばん」など職業が想像できるものもあります。

そして私が今いちばんハマっているのが「端縫袋(はぬいぶくろ)」。端切れを縫い合わせて作られた袋で、葬儀や法事の際、檀家がお寺に米などを持って行く時に使われました。五穀袋、仏供米(ぶぐまい)袋、褻稲(けしね)袋、斎米(ときまい)袋など、地域によって名称はさまざまです。今ではお金を入れる封筒に代わっていることが大半でしょう。

玉田先生の端縫袋コレクション。使われている端切れは、和柄もあれば洋服地のプリント柄

もあり、一つ一つの布を見るのも楽しい。時代ごとの布の流行もわかるのだそう

端縫袋は仏事だけでなく、たくさん採れた農作物をおすそ分けするときや、集まりにお菓子を持ち寄るときにも使われていたようです。婚礼の際には、こうした袋物をいくつか作って嫁入りするのが当たり前で、そこは作り手の技芸を見せる“パフォーマンスの場”でもありました。裁縫の知識や技術、美的感覚などを、この袋一つ持っているだけで示すことができたのです。

福島の会津にある私の親類宅にも端縫袋が残っていて、昭和元年生まれの義母に袋にまつわる話を聞いたことがありました。そのときに「こういう袋は会津でも今はもう使われていないんだよね」と尋ねたところ、「今はビニール袋でやり取りしたほうが便利だから、こんなのはもう作らない」という答えが返ってきて……それはそうだなと思いながらも、現実にショックを受けた思い出があります。

玉田先生が親類から譲り受けた端縫袋。洋服地も使われている

それでも、うれしい話もあるんです。端縫袋は多くの場合、底面が4枚の布の角を合わせた形になるので、「四合わせ袋」とも呼ばれるのですが、これを「幸せ」とかけて手作りすることが手芸好きの方の間でちょっとしたブームになっているのです。インターネットで「しあわせ袋」と検索すると、かわいらしい袋の画像がたくさん見つかります。誰かにプレゼントしたり、お子さんに持たせたり、小さなものなら化粧ポーチにしたりと、皆さん楽しんでいるようです。

各地に残る古着関連の遺物を見ていると、「自分なりの表現や意思を発信したい」「大切な家族や大好きな人のために作りたい」という作り手の思いが伝わってきます。そうした思いは、時代を超えて今に通じるものではないでしょうか。(つづく)

――古着を活用して暮らしを成り立たせてきた人たちの証言には「生きるために仕方がないからやってきた」という話と、「自分の技術に誇りがある」「着る人への思いや願いを込めて一針ずつ縫う時間が安らぎだった」という話の両方があると玉田先生は言います。これらは相反する感情でありながら、どちらも生きる力の根源とも言えるもの。その両面を持つことが、古着文化の奥深い魅力を生み出しているのかもしれません。最終回では、古着を通じて、これからの衣生活を考えます。(写真資料提供:玉田真紀、構成:寺崎靖子)