声の力に圧倒され、中世の人々のおおらかさに魅了されて、67歳で狂言のお稽古を始めた高橋美紀子さん。インタビューの後編では、お稽古に励む日々と、これからの目標について語ってもらいました。できないから面白い お稽古は先生と1対1なんです。ぜいたくでしょう? せりふは、先生の後をついてイントネーションやリズムを真似してたどっていくのですが、理屈ではわかったつもりでも実際に声に出してみるとすると全く違う音になってしまう。なかなか「よし」と言ってもらえません。

私はアナウンサーという声の仕事をしていましたが、狂言とは発声の仕方も音の高さ、太さも異なります。たとえば、アナウンスでは「まかりいでたるものは……」(聞きとりやすい明確な声)と発生しますが、狂言では「

まかりいでたるものは~」(低くて太く響く声)という感じ。声を自分で開発できるのも興味深いですね。

動きも、これまた難しい。立った状態で向きを変える動作を「足をかける」というのですが、「そちらは右足ですか? 左足ですか?」なんて、しばしば指摘されてアタフタ……。狂言には独特の立ち方や足さばきがあり、腰を沈めてすり足で歩きます。日常にはない動きですし、せっかちだからすぐにシャカシャカ歩いてしまうのですが、そうするとすぐさま、「そこはもう少し品よく」なんて言われたりして(笑)。

でも、「年をとっているから」などと言い訳をしないで、とにかく律儀にお稽古しています。「新しく始めたこと」というのもなんとなくうれしいし、できないことを頑張るのも楽しい。いつまでたってもできないから面白いし、続けられるのでしょうね。

習い事から広がる世界

山伏になって加持祈祷(かじきとう)する高橋さん

特に年に1度のおさらい会は、お稽古を続ける励みになっています。舞台に立つ日のために一生懸命に役をつくりあげていく。そのプロセスも楽しいですし、そのプロセスの果てに舞台に立てると、充実感や達成感に満たされます。だからたとえ出来が悪くても、「自分としては精いっぱいやったから、よしとしよう」と思えます。

体力や筋力をつけるために、スポーツジムにも通うようになりました。週に3回ほど、朝5時半から1時間くらいトレーニングします。膝の調子がよくないのでそのフォローもありますが、演じるために少しでも体を整えておきたいからです。

実は、着付け教室にも通い始めました。舞台装束は先生が着付けてくださるのですが、襟をきちんと合わせるなどは自分でできないと恥ずかしいと思って……。ところが、これまた劣等生(笑)。40代、50代の仲間に教えてもらう状況です。とはいえ、自分より若い人とお付き合いできるのは楽しいものですね。物事の考え方や、どんなことに興味をもっているかなど、知らない世界を垣間見ることができて刺激になります。

一つの習い事を糸口に世界が広がっていくのも、お稽古のよいところかもしれません。

コロナ禍でお稽古ができなかった期間にこれまで習った狂言を振り返ってみたのですが、登場人物の明るさやおおらかさを再認識して、中世の面白さをもっと深く知りたいと思うようになりました。たとえ演じられなくても、これまでとりくんだことのない演目を勉強したいと思っています。

たとえば、『文蔵(ぶんぞう)』いう演目。主人の叔父を訪ねた太郎冠者に、「何をごちそうになったのか」と主人があれこれと問いただす場面があるのですが、料理の種類がとても豊富で中世の人がどんなものを食べていかがわかります。太郎冠者の仕事もさまざまですし、主人との関係や使われ方を知ることで、当時の職業や仕事の様子が見えてきます。

白状すると、女の役や山伏などの演じてみたい役や、着てみたい装束がありまして(笑)。そんな“憧れ”も狂言を学ぶ意欲になっています。

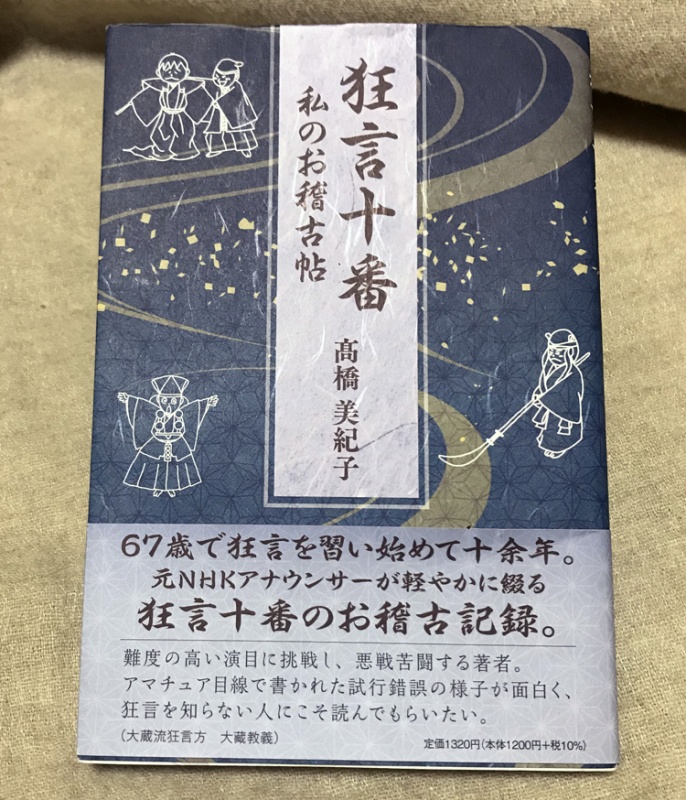

2021年8月に刊行した高橋さんの著書『狂言十番 私のお稽古帖』(めでぃあ森)

少々、忘れっぽくなりつつありますが、まだ狂言を続けられそうです。104歳になる母の介護をしながらですが、自身が健康でお稽古ができる環境にいられるのは、とてもありがたいことです。舞台にも、もちろん立ちたい。私の先輩は90歳ですが、今年もおさらい会に出演されるんですよ。目標とする人はたくさんいて、とても励みになります。

狂言は一生のお稽古で、道は果てしなく続いています。でも、途中まででいいんです。途中で倒れてもいいし、終わってもかまわない。常に道半ばだから面白いと思えるし、続けられるのではないでしょうか。

狂言、始めてみませんか? ぜひご一緒に。

「

まず、そろりそろりと参ろう……」。(おわり)

(構成:川島省子)

――ここ2年ぐらいは新型コロナウイルス感染拡大の影響で、楽しみだったお稽古を思うようにできなくなったと話す高橋さん。そのぽっかりと空いた時間を埋めるように、十余年にわたるお稽古を通じて向き合ってきた狂言の一つひとつを振り返り、なんと本づくりにも初挑戦。『狂言十番 私のお稽古帖』(めでぃあ森)として世に送り出しました。人生100年時代といわれる今、新しい世界への扉を軽やかに開き続けている高橋さんの姿から、実り豊かな人生を実現するためのヒントをたくさん教えてもらった気がしました。