落語家の三遊亭遊かりさんは、「日本酒ナビゲーター」の資格をもつ大の日本酒好き。落語と日本酒にまつわるあれこれを聞くインタビューの2回目は、落語に登場する酔っ払いを演じる“こだわり”から始まります。

――噺家になる前は日本酒の販売員としての経験も。そのキャリアを生かし、日本酒の造り方や歴史、文化など広く日本酒の魅力を学び、楽しむことができる民間の日本酒に関する資格「日本酒ナビゲーター」をお持ちの遊かりさん。日本酒好きの一面が落語にも役立っているそうですね。

三遊亭遊かりさん

それはもう、ものすごく! 酒好きには「お酒なら何でもいい」という人もいますが、日本酒好きはちょっと違うこだわりがあるんです(笑)。日本酒に愛着がある人間は、注がれたら口もとまで持ってきてまず香りを楽しみます。次に、盃なら表面張力でたっぷりと盛り上がるような感じを楽しむ。だから私は、落語の中でもお酒を飲むだけではなく愛でるような風情を出せればいいと、いつも思っています。なかなか難しいですけれど(笑)

それと、私が大事にしたいと思うのは、どのような酒器で飲んでいるのかという設定。同じ種類の日本酒でも、酒器によって唇と舌が触れたときの温度や味わいなどが違って

感じられます。たとえば、ガラスのぐい飲みと漆器と瀬戸物、それにコップ。中でも漆器は艶っぽくていちばん滑らかな感じがして好きです。あのトロッとくる趣が日本酒にあっている。平たいもので飲むときと深いもので飲むときとでは香りの感じ方が異なり、味わいも変わってきます。

でも、お酒を飲むのは、いつもしっとりと漆器で楽しむだけではありません。ときには茶碗であおるように飲むこともあるでしょう。そうした感覚を場面場面でつい考えてしまう癖がありますね(笑)。

――日本酒愛がほとばしる遊かりさん。「落語と日本酒はよく似ている」と言います。

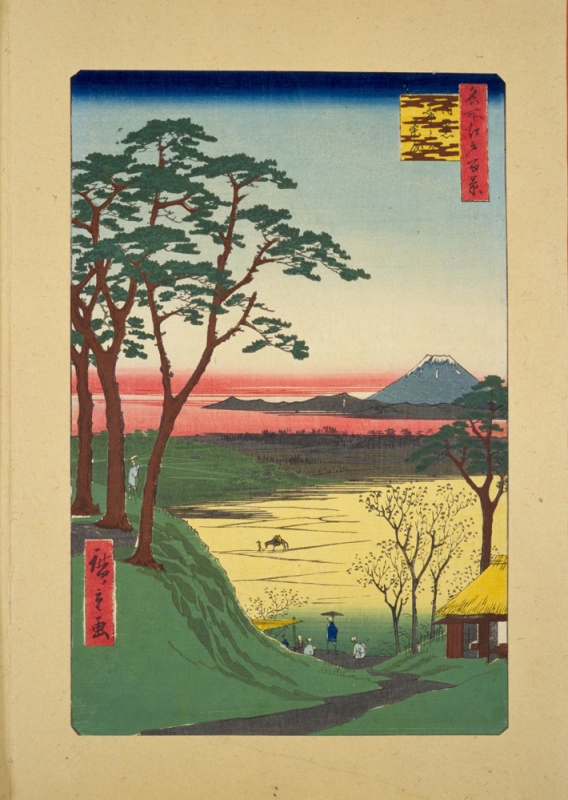

昔から花見に酒はつきもの(広重「江都名所 御殿山遊興」国立国会図書館デジタルコレクション)

落語も日本酒も、四季折々の味わいがあります。

日本酒はたいてい秋から冬に寒仕込みが始まり、お正月が明けると最初に絞り出された「あらばしり」や醪(もろみ)が少し混じって発砲する「発泡にごり」といった新酒が出ます。春になって酒造りが終わり、桜の下で飲む花見酒。やがて秋風が吹くと冬場に仕込んだ新酒がひと夏かけてほどよく熟成した「ひやおろし」が出てきます。その深みのある味わいにあうサンマも旬になり、「ああ、秋がきたなあ」という感じですよね。そして冬になると、前の年に造って貯蔵した酒が熟成してきてお燗にちょうどよいあんばいの酒になります。

ちなみに冷蔵技術の発達した現代では、夏場にキンと冷やした生酒を楽しみますが、これは今から30年前ほど前、いわゆるクール宅急便での配送が可能になってからのことです。日本酒は普通、貯蔵前と出荷前の2回、火入れをしますが、一度も火入れをしていないのが生酒。最近では原種だけではなく、アルコール度数が12度ぐらいと低めで、軽めの味わいのものも出てきました。ちなみに秋の「ひやおろし」は、貯蔵前の一度だけ火入れをしたものです。

――なるほど、同じ銘柄でも1年を通してさまざまな味わいがありますね。落語も、四季折々の楽しみ方がありそうです。

日本の生活には四季の移ろいが欠かせないもので、落語も同様です。正月初席が明けると、1月末あたりから父子連れ立っての天神参り騒動を描いた『初天神』に始まり、子どもが穴あき銭を「お雛さまの刀の鍔(つば)」だという『雛鍔』。そして桜が終わるまでは花見の噺をかけ続け、五月も半ば、初夏の容器になると「柳陰」(みりんに焼酎を加えて冷やして飲む酒)が出てくる『青菜』、六月、梅雨が明けるころには浅草寺の「四万六千日」が舞台の『船徳』ですね。

『目黒のさんま』の舞台となった「目黒爺々が茶屋」(広重「名所江戸百景」、国立国会図書館デジタルコレクション)

落語は、季節を先取りしてかけていきます。夏も盛りを迎えるころになると、有名な『目黒のさんま』を誰が最初に寄席でかけるのかが話題になったりします。早い師匠は八月の終わりくらいにかけちゃいますから、すると皆「もういいんだ!」という感じになりますね。

秋風を感じると、骨を拾って供養する滑稽な幽霊話の『野ざらし』、冬のそば屋台を舞台にした『時そば』なんかは、もう十月半ば過ぎからかかりますし、早いところでは11月から「落語の第九」なんていわれる名作『芝浜』をかける師匠もいます。

そんなふうに日々、季節のことを考えながら高座でかける演目を選んでいく、そういうところ落語と日本酒はよく似ていますよね。落語を聞いて「ああ、今年もこの噺の時期がきたか」と思い、新酒や「ひやおろし」を飲むと「今年のこの酒はこういう味か」と思う。落語もお酒も、四季を味わうことが楽しいんですよ。

――なんだか聞いているだけで、無性に日本酒を飲みたくなってきました。いろいろと紹介していただいた落語の演目に合う日本酒の銘柄があればぜひ教えてください。

そうですね、私は噺の中で「あれ、もうお酒がなくなっちゃった。じゃあ、とっときの……」というところで高座がかかる地元の銘酒を「とっておきの酒」として噺に入れ込むことがあります。落語ファンのお客さまはマニアックな日本酒ファンも多いので、とても喜んでいただけるんですよ。

ですが、「この噺では、こんなお酒を飲んでいるな」というのは、できればお客さんに決めていただきたいと思っています。高座にかける噺の中で、私にはいつもイメージはありますが、お客さん自身が好きな日本酒を思い浮かべながら聞いていただければいいですね。たとえ下戸の方でも、なんとなく憧れというか飲んでみたい銘柄はあるでしょう。それを思い浮かべながら聞くと、高座をさらに楽しんでいただけると思います。

噺家の間では、一度ものにした演目を自分の中で寝かせておいて久しぶりに高座にかけることを「蔵出し」といいます。年季が若いうちにできるだけ多くの演目を覚えたほうがいいけれど、そのとき上手くできなくても、自分の感覚に合うときがくるまで寝かせておいて、少し年が経ってから引っ張り出して披露すると、熟成して味わいが増すといったところでしょうか。そんなところも、落語は日本酒と似ていると思うのです。(つづく)

――「ああ、秋になったから今日の熊さんは“ひやおろしだな”?」なんて思いながら聞くのも一興ですね。次回はいよいよ最終回。遊かりさんが思う、落語に出てくるこれからの酔っ払い像などについて聞きます。(構成:白田敦子)

【三遊亭遊かり公式ホームページ】

https://sites.google.com/view/yukari-sanyuutei【ブログ「遊かりの花咲くころ」】

https://ameblo.jp/yuukarisanyutei824565/