マスクはしていても通勤電車は混んでいてストレスが溜まるし、かといってリモートワークも気がふさいだり一緒にいる家族にイライラしたり……。そんな「コロナ禍あるある」の中で住まいやオフィスのあり方が見直され、田舎暮らしや移住といった暮らしの場としても小さな村に注目が集まっています。最終回は、小さな村と都市が共存する未来について聞きます。――2016年に始まった「小さな村g7サミット」がテーマとしてきた「移住」や「教育」は、都市の一極集中や教育格差といった日本全体の課題を先取りして解決策を模索しているように思えます。 少子高齢化と過疎に直面する丹波山村でも、子どもたちの教育は村の存続にも関わる大きな課題です。そこで昨年度から教育戦略検討委員会を立ち上がり、民間の通信制高校と連携して村内にオンラインで学べる高校を設置できないかという模索も始まりました。

実現すれば、中学卒業後に村で高校生活を送るという選択肢もできますし、村内へ山村留学生を迎えることもできます。ここから世界に羽ばたく子どもたちを育てるインターナショナル校の設置も夢ではないと考えています。高校生たちが村とかかわり合いを持つようになれば、村の中の高齢者も子どもたちも刺激を受けて元気になるでしょうし、将来的には、留学生が村に戻って働き家族を作って暮らしてくれるかもしれません。

山村留学生も多い大川村の子どもたち(村民運動会)

大川・丹波山の中学生オンライン意見交換会

先日、高知県の大川村と丹波山村の中学生同士が初めてオンラインで意見交換会を開きました。かねてより大川村から「それぞれは小さくても、集まればある程度の規模になる。7つの村の小中学校をオンラインでつないで授業をやろう」と提案があったのですが、その試みへの第一歩です。

オンラインへの抵抗感をなくしたコロナ禍は、こうした取り組みへの追い風になっているようにも感じます。

――コロナ禍ではリモートワークを活用してリゾート地で仕事をしながら休暇をとる「ワーケーション」といった新たな働き方も注目されるようになっています。

丹波山村の温泉施設「のめこい湯」

丹波山村の場合、東京から2時間ほどで来られるという地の利があります。それをいかして、コロナ禍で観光客の利用が減った村内の温泉施設を活用したワーケーションの仕組みを、村民向け体操動画を制作してくれたベンチャー企業と村が協働で今年から導入します。首都圏の住人が一定期間滞在して村の施設を活用しながら村民と交流が図れるようになれば、そこからまた村を活性化するアイデアが生まれるかもしれません。

小さな村は都市で働く人たちのメンタルヘルスケアにも貢献できる場所になり得ます。「g7サミット」の村は丹波山村のように首都圏から近いところばかりではありませんが、各地域ブロックごとに中核となる都市があり、コロナ禍で広がりつつあるワーケーションや働き方改革などにより休暇が増える都市住人の受け皿になろうという動きがそれぞれに始まっていると思います。

移住をテーマに掲げた第1回「g7サミット」では、7人の村長から「小さな村の存続のために積極的に都市から移住者を受け入れていく」と共同宣言してもらいました。あれから約5年。今、私は少し考え方が変わりました。確かに、都会暮らしだけでは息が詰まるしストレスも溜まりますが、都会から習慣や環境の違う村にいきなり移住して、村の住人との間で誤解やあつれきが生じたら不幸なことです。それなら、移住というより、もう少し気軽に都市と村とを行ったり来たりから始めれたらいいんじゃないかと。

これは、私自身が村で暮らしながら東京と行き来する生活を経験して実感したことです。さまざまな背景をもつ人たちが気軽に自由に村を出入りするようになれば、そこからまたアイデアが生まれ、さらなる村の魅力づくりにもつながると思うのです。

7つの村の村長が第1回サミットで共同宣言を出した

「小さな村g7サミット」東京会議も開かれた

日本の一昔前の暮らし方が残っていることですね。小さな村に残っている暮らしやコミュニティーのあり方は、多様な暮らし方が生まれる中で、その選択肢の一つとして必要だと思います。そのうえで村にとって大切なのは、閉じないこと。そして地域課題に対する多様な人たちの取組みを受け入れる寛容性だと思います。でも、難しいことではなくて、すべては「慣れ」から育まれるもの。寛容性や多様性が育まれれば、小さな村は先駆けとなるようなイノベーションが生まれる舞台になりえると思います。

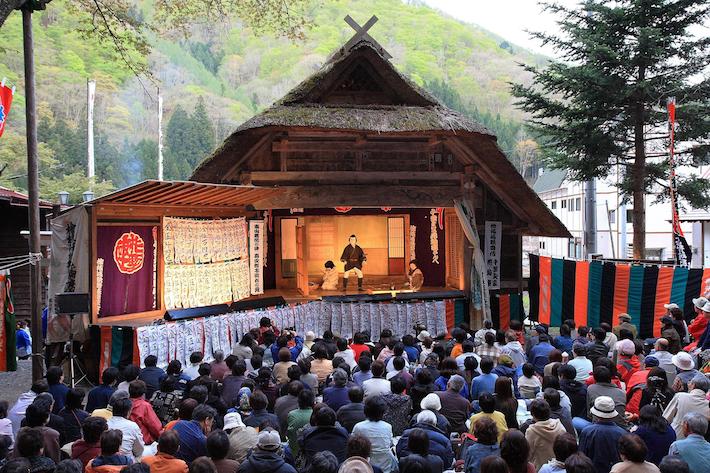

桧枝岐村の村民歌舞伎

丹波山村のささら歌舞伎

北山村にあるじゃばら神社

そのためにも、「小さな村g7サミット」は細かなルールなどは決めず、それぞれの村が自由で、ゆるやかに連携できればいいと考えています。7つの村それぞれが「あそこに行けば、なんか面白いよね」と言われる場所になれるようになれば・・・さらに、7つの小さな村が地域課題に対して、その村ならではユニークな取組みを続けていけばいいですね。そして、情報交換して情報発信にもつなげていけばいいと思います。

「g7サミット」の取り組みは、小さな村の存続や活性化だけを模索する取り組みのように見えますが、実は日本全体が抱えている課題への取組みなのかもしれません。それは地域課題に関する「関心」や「好奇心」だったり、新しいことをやろうとする人たちへの「寛容性」だったり、背景の異なる人を受け入れる「多様性」だったり。小さな村と都市部とのかかわりとしては、お互いの暮らし方を尊重し、認め合い、行き来して、足りないものを補いあえば、それでいいのではないかと考えています。難しいことは言わずに(笑)。(おわり)

――地域の活性化や教育といった未来をつくる鍵は、多様性を受け入れる飽くなき好奇心にありそうです。「大きいことはいいことだ」とは、私が子どものころに皆が口ずさむほど流行したコマーシャルのキャッチコピー。これからは「小さいことはいいことだ」なのかもしれません。(写真提供:NPO法人小さな村総合研究所・小村幸司、構成:白田敦子)