※「LETTERS」は掲載を終了いたしました。(2022.2.17)

――2019年4月にスタートした小津夜景さんと須藤岳史さんの連載「LETTERS 古典と古楽をめぐる対話」が、今回で最終回となりました。南フランスのニースに住む俳人の小津さんと、オランダの古都ハーグで暮らす音楽家の須藤さんが、書簡の往復を介して続けた言葉と音をめぐる思索の旅。ヨーロッパ生活の四季折々の話題にも触れていただいた連載は、終盤によもやの展開となり、世界に広がったCOVID-19の感染拡大によって、それぞれの町がロックダウンした暮らしの中でお便りを綴っていただくことになりました。

しかし、そんな中でも日課である稽古、表現と向き合う暮らしを伝えるお手紙は、二人のしなやかな芯の部分としてある言葉や音への想い、その深さが、日本で不安な日々を送る私たちにも、海を越えてともし灯のように伝わってくるものでした。

またいつの日か、ご登場いただけることを願って、ヨーロッパの地で活躍されるお二人に注目していきます!(編集部)★2022年3月23日発売★

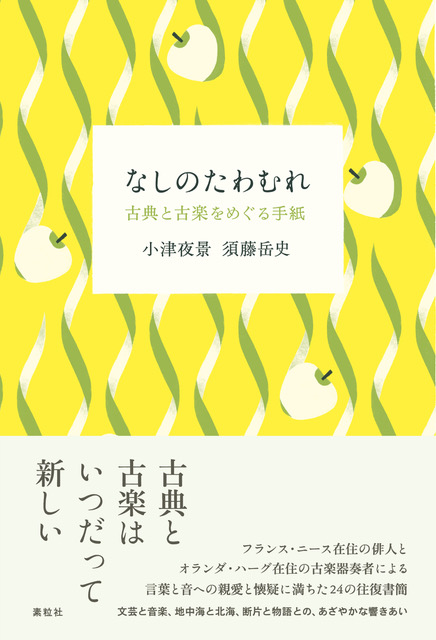

【「LETTERS」が本になりました】

素粒社刊

定価:1980円(税込)

小津夜景さんと須藤岳史さんの「LETTERS 古典と古楽をめぐる対話」が本になりました。

2022年3月23日に

素粒社から、

『なしのたわむれ 古典と古楽をめぐる手紙』として発売されます。

かもめの本棚onlineの人気連載が待望の書籍化!

お買い求めは、全国の書店およびインターネット書店からお願いします。

【おづ・やけい × すどう・たけし】

◆小津夜景◆1973年北海道生まれ。句集に『フラワーズ・カンフー』(ふらんす堂)。翻訳と随筆『カモメの日の読書 漢詩と暮らす』(東京四季出版)。フランス・ニース在住。

◆須藤岳史◆1977年茨城県生まれ。ヴィオラ・ダ・ガンバ奏者。オランダ・ハーグ在住。