「コルドバ歳時記」が伝えている自然をつぶさに観察する精神。その知恵は、現代の社会に生きる私たちに何を問いかけているのでしょうか。

※本文の最後にプレゼントのお知らせがあります。

バレンシア郊外、アルブフェラ湖の漁師の一家

「コルドバ歳時記」における天体の話を続けていきますと、28宿の星の「ナウ」とともに、太陽と月の運行の要素が重要視されています。

太陽の運行においては、春分の日から秋分の日までの1年の半分を「熱」、そして秋分から春分までを「寒」という分け方をします。

そして、月はご存じのように、29.5日のサイクルを持っていますが、新月から満月になるまでを「湿」、満月から新月になるまでを「乾」という分け方をします。

「湿」の満月になると、植物の樹液がまわり、人間の体でいえば体液の循環が良くなり、あるいは、動物で言えば、性的行動が活発になって繁殖期に入るとか、そういう現象が起こってくるわけです。

熱と寒、湿と乾という組み合わせは、太陽や月の位相を示すとともに、人体や作物、家畜の状態を示す組み合わせとも考えられています。それを「コルドバ歳時記」では、星の「ナウ」と合わせて、こういう性質の人はこうした病気にかかりやすいから気をつけなければならないとか、あるいは家の中をこういう風にすれば涼しくなる、とか作物はいつ植え、いつ収穫したらいいか、と助言しているのです。

ちなみに「コルドバ歳時記」では、収穫は、満月の時期を避けて新月の時期に行なうように指示しています。満月の時は種を蒔いたり、接ぎ木をすることが指示されています。これは実に理にかなった科学的態度と言えるものです。

水を満たした壺ボティホは、室内に涼しさをもたらす

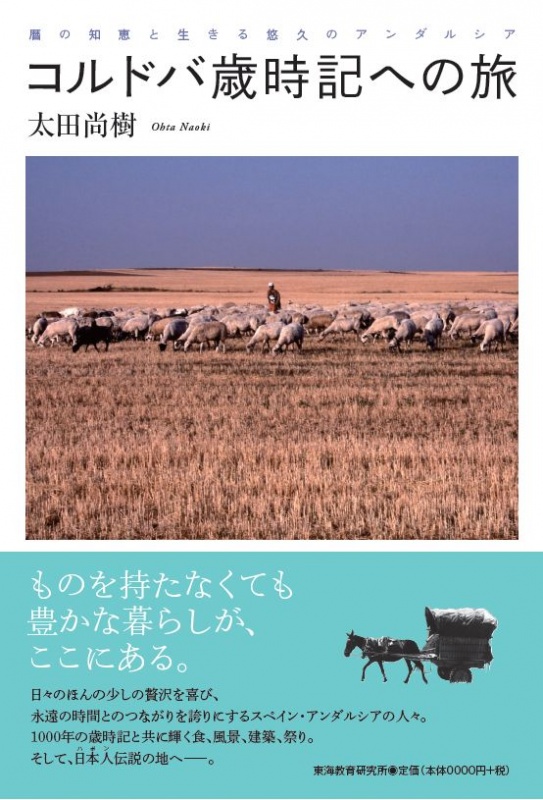

「コルドバ歳時記」の知恵を作り上げたのは、前回にも言ったように、オリエント世界からやって来た人々ですが、彼らは元々は遊牧の民です。ヒツジや、ラクダを連れて、身の回りを注意深く観察しながら、動物を移動させるタイミングとか、今後、天気はどう変化しそうだとか、どっちの方向に行けば水場があるとか、彼らは身の回りの情報から読みとる能力を身に着けていたわけです。

今日の文明社会に住んでいる我々には、なかなかできないことですね。天気予報でいえば、テレビやインターネットが刻々と正確な情報を伝えてくれるし、日の出、日没の時間、風はどっちから吹くか、台風がいつ来て、風力はいくつか、などの生存に必要な情報はすべて、我々は努力しなくても与えられているわけです。

ところが砂漠の民は、そうした誰かから与えられる情報源を持っていませんから、自分自身で自然現象の中から読み取る能力を磨いていくしかないんですね。また、そうした能力を持っているからこそ生き残れるわけですが、私は、彼らが生まれながらに持っていたわけではなく、親と一緒に行動しながら、その観察力を養っていったと考えています。

ラバの荷車は今でも現役

この「コルドバ歳時記」の中に記されているのは、一見すると平凡な記述が多いのですが、きちんと理にかなった自然の法則を読みとった上で、彼らはそのような行動の指針を後世に残していたということです。

今日の近代文明は、心地よさとか、安全だとか、あるいはスピードを目指していますが、われわれが考えなければいけないのは、そういった尺度とは違う価値観の世界の人たちの中にも、学ぶべきものはたくさんある、ということではないでしょうか。

われわれが大地震に遭ったり、山や海で遭難したとき、どうしたらサバイバルできるかといった知恵は、まさに昔の人の観察力から学ぶべきものがたくさんあるということも、この「コルドバ歳時記」から学び取るべきでしょう。

【プレゼントのお知らせ】

太田尚樹さんの著書『コルドバ歳時記への旅』(東海教育研究所)を抽選で3名の方にプレゼントします。ご希望の方は、住所、氏名、年齢、電話番号をご記入の上、12月26日(金)までに下記アドレス宛てメールでお申し込みください。(※プレゼントは終了しました)

【かもめブックス・メールアドレス】

メールはこちらをクリック!