スポーツ現場になくてはならない救急箱ですが、ふたを開けてみると、中身はごちゃごちゃ、欲しいものがない、あったと思ったら期限切れ……そんな経験はありませんか? そこで連載の第3回では、ある野球チームの救急箱を村田さんにチェックしてもらいました。“いざ”という際の手当てに便利な「働く救急箱」を一緒につくってみましょう!救急箱を開けてみよう 「救急箱」というからには、救急の際に役に立たなければ意味がありません。必要なものがきちんと準備されているかどうかがポイントです。

この写真を見ると、湿布や冷感スプレーが入っています。疲労時に使うとヒヤッとして気持ちがいいため、なんとなく救急箱に常備しているチームも多いのではないでしょうか。しかし、これらはスポーツ時における急性外傷の手当てに使うことはありません。そのため救急箱に常備しておく必要はないのです。あれもこれもと入れておくと、救急箱がいっぱいになってしまいます。けがの救急処置に使わないものは基本的には必要ないと考えてください。

ちょっと気になるのがテーピングの数が少ないこと。用途の多い38mm幅については2本は入れておきましょう。伸縮タイプのものも用意しておくと便利です。

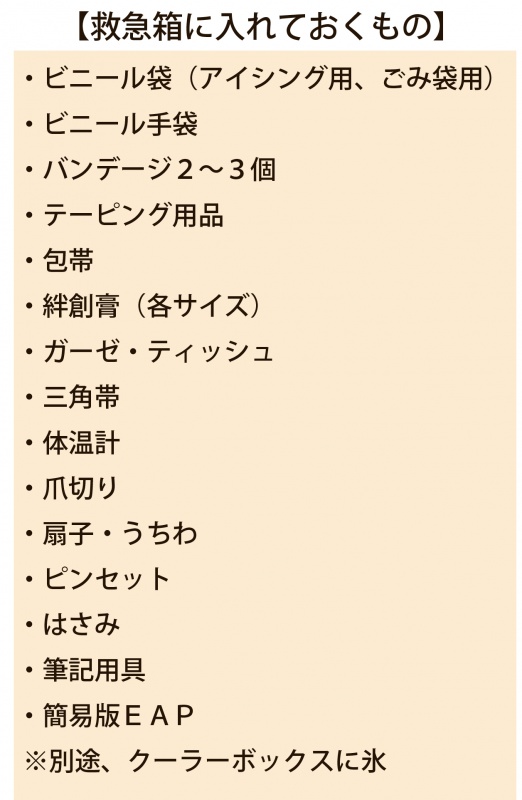

スポーツ時によく起こるけがといえば捻挫や打撲です。この場合は冷やさなければいけないので、アイシング用のビニール袋と、それを固定したり間接の動きを制限したりするバンデージを必ず入れておきましょう。「湿布や保冷剤で冷やしてもいいですか?」と質問されることが多いのですが、冷却には氷をぜひ使ってください。なぜなら湿布には保冷機能がほとんどありませんし、かぶれを引き起こす場合もあるからです。保冷剤は冷たすぎて子どもの薄い皮膚には負担がかかるため、アイシングには適しません。

それと、ビニール手袋は必需品です。血液や嘔吐物に直接触れるのは感染症などの心配があります。必ずビニール手袋で処理をして、それを捨てるゴミ袋も用意しておくといいですね。うちわか扇子を入れておくと、具合が悪くなったときや熱中症で倒れた選手をあおいで熱を下げるのに役立ちます。連絡先や緊急指示などをメモすることもあるため、筆記道具も必ず入れておきましょう。

頭痛薬を入れている救急箱をたまに見かけることがありますが、自分の子ども以外の子に薬をあげる行為はしてはいけません。寝不足や体調が悪いということなら少し休ませたほうがいいですし、熱中症の初期症状ならば水分補給や体温を下げることが必要です。頭痛の原因を考えずに痛み止めを飲ませてプレーを続けさせることはとても危険だということを、しっかり覚えておいてください。

頼れるアイテム「EAP」を忘れずに 第2回で説明したEAP(緊急時対応計画)の簡易版を救急箱にも入れておきましょう。救急箱は外に置きっぱなしで雨に濡れる場合もあるので、簡易EAPはビニールケースなどに入れて防水してください。

プラスONEのサポートグッズ このほか、救急箱以外にチームで携帯しておくとよいものを紹介します。

?氷はたっぷり必要 練習や試合でも必ず準備しておいてほしいのが氷です。クーラーボックスに氷をいっぱいにして毎回用意しましょう。アイシング用、ジャグ(飲み物を冷やす)用、タオルを冷やす、など用途はいろいろあります。

?レンタルAEDを賢く利用しよう いざ必要なときにAEDがどこにあるのかわからなかったり、場所が遠くて間に合わなかったり--ということを考えると、レンタルしてチームで携帯しておくのがいちばん安心ですね。AEDを借りる場合は、最終点検がいつ行われていて、きちんと作動するのかを必ず確認しておきましょう。合同練習や試合などでは「どこどこのチームが携帯しているよ」といった情報を入手しておくと、もしものときに迅速に対応できます。

救急箱の役割を考え、必要なものを普段から準備しておくことは大切です。“いざ”というときに困らないように「働く救急箱」を備えておきましょう。

(構成:加藤珠由、企画:芦名千恵)

【「スポーツペアレンツジャパン」のホームページアドレス】

http://www.sports-parents-japan.com/※この記事は、株式会社リビングくらしHOW研究所が運営するライター・エディター養成講座「LETS」アドバンスコース15期生の修了制作として、受講生が企画立案から構成、取材、撮影、編集、校正までを実践で学びながら取り組んだものです。

【ライター・エディター養成講座「LETS」のホームページアドレス】

http://seminar.kurashihow.co.jp/lets