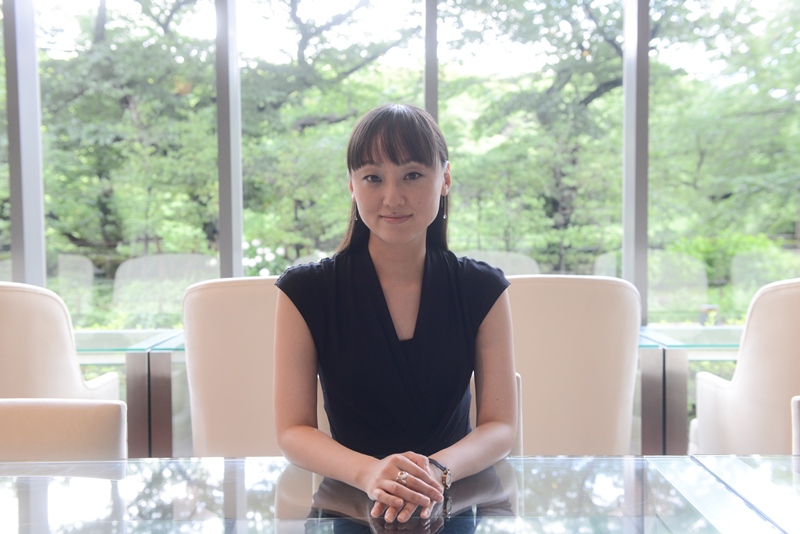

「能」を観たことがありますか? 約7世紀もの歴史をもつ能は、日本が誇る伝統芸能。でも、「敷居が高い」とか「わかりにくい」と思っている方も多いのでは? 強固な伝統の世界と現代を、まるで羽衣をまとった天女のような軽やかさで行き来しているのが、能×現代音楽アーティストの青木涼子さん。これから3回にわたり、能との出合いから現代音楽とのコラボレーションへの思いなどをお聞きします。――能面の「小面」を思わせる整った顔、スッとした立ち姿。インタビューに現れた青木さんを見て、舞姿はさぞや美しいだろうと思いながら、真っ白なジャケットを着こなす現代的で洗練された雰囲気に少し意外な印象を受けた。それはすぐ「青木さんは、広く世界に能の魅力や可能性を伝えるのにふさわしい人」との確信に。まずは、能との出合いから。

写真:前田光代、ヘアメイク:Chika Tadokoro

およそ650年前に生まれた能は日本独自の舞台芸術で、その歴史の長い間、武士の庇護を受けて発展してきた“男性の世界”です。1948年に能楽協会への登録が認められたとはいえ、プロとして活躍する女性の能楽師はまだまだ少ないのが現状です。しかも私は、能とは無関係の家庭で生まれ育ちました。

女の子にはよくあることだと思いますが、漫画を読んで憧れて、8歳のころからクラシックバレエを習いました。日本の伝統文化の素晴らしさを初めて意識したのは、小学生のころ。建築家の父がお寺の設計を依頼され、その研究を兼ねて家族で奈良に出かけたときのことです。お寺という荘厳な空間に感銘を受け、「日本のものっていいな」と思いました。

そのころからでしょうか。クラシックバレエやピアノのお稽古を通じて西洋文化にふれる機会は多いのに、自分の国の伝統文化には無縁な日本人がなぜ多いのか疑問を抱くようになりました。そして、「いつか伝統文化を学びたい」と思うようになったのです。

――凛とした立ち姿とバランスの良いプロポーションは、天性に加えて子どものころから「舞踊」に親しんできたたまものだった。そして、いよいよ能と出合うことに。 中学生になって偶然、テレビで能の番組を見て「これだ!」とひらめきました。能楽師がとても格好よく見えたのです。幸い、自宅のある大分市には公立の能楽堂があり、そこで市民向けにカルチャースクールを開催しており、習うことができました。もちろん、あくまでも“お稽古”です。当時は能楽師になろうなんて、考えてもいませんでしたね。でも高校生のとき、「能を習い続ければ東京藝術大学を受験できるよ」とカルチャースクールの先生から教えられ、それから真剣にというか受験のために能と向き合うようになりました。

正直なところ、能を極めたいというよりも、藝大に行きたかったんですよ(笑)。藝大という「新しいアートが生み出される場」に興味があったんです。そこに行けば将来のトップアーティストにたくさん出会え、刺激を受けられるに違いないと思い込んでいた。ところが現実は違いました。入学当時の藝大は縦割り社会で、同じ音楽学部でも学科や専攻が違うと交流する機会がほとんどありませんでした。がっかりはしたものの、そんなことは忘れてしまうくらい大学生活は忙しかったですね。

――東京藝術大学の邦楽科能楽専攻に進んだ青木さん。同級生はわずか5人で、すべて男性だった。しかも、そのほとんどが能の家の出身者。青木さんは、“女性”の壁に気づく。

「ペーテル・エトヴェシュの室内楽」(2014)で『Harakiri』を日本初演(写真提供:青木涼子)

彼らは幼いころからのバックグラウンドがあるので、学んだことを吸収するのが早いのですが、私は受験のために能を習ったようなものだったから、ついていくだけで精いっぱい。平日は授業、土日は能を観に行くという日々で、ほかのことを考える余裕は全くありませんでした。

大学に入って初めて、女性で、しかも能の家の出身ではない者がこの世界でやっていくのは大変だと気づいたんです(笑)。それでも、家元や人間国宝といった一流の先生方の指導はとても刺激的で、能がどんどん好きになっていきました。

幸い、大学院に進むころには学内でも他学科との交流を奨励する動きが始まり、先生の薦めもあって『能オペラ マクベス』という学生による自主公演に参加しました。これは、オペラと能のコラボレーションというコンセプトで書き下ろされた舞台で、オペラ歌手が登場人物の声を、私が登場人物に扮して舞台上で舞う、2人1役のオペラ。作曲や声楽など、他学科の学生と一緒に一つの舞台を作り上げるのは楽しい経験になりましたが、私の中に大きな疑問も残りました。

なぜなら能の基本は、台本ともいえる「謡」と、基本の所作である「舞」です。能にとってこの二つは切っても切れない関係なのです。だからこそ、謡にも重きを置かなければ、新たな舞台芸術を作り上げることができないのではないかと考えたのです。

――能楽は、オペラに例えられることもある。能の謡でもオペラでも、人間の鍛錬した声は聴いていて心地よい。能でもとりわけ謡にこだわってきたという青木さんならではの疑問だった。 もうひとつ引っかかったのが、このようなコラボレーションに参加する際、藝大の学生のプロジェクトだから、指導教官の許可で参加できていたものの、プロの能楽師の場合は、家元に許可を取る必要があること。それは、他分野との交流が自由にできなくなることを意味しています。私はもともと、新しいアートが生み出される場にかかわりたいと思って大学に入りました。能を続けてきたのも、何かを創り出す人になったとき、伝統文化を知っていることが日本人である私の強みになるだろうという思いがいつもどこかにあったからです。

撮影:前田光代、ヘアメイク:Chika Tadokoro

能楽師としてプロの道を選ぶべきか否かずっと悩んでいましたが、伝統文化をいかに現代に生かしていくのか――私はそこに興味があるのだと、だんだん確信するようになってきました。そこで、日本を出て見識を広げるためにロンドン大学に留学。「女性と能」に関する研究に取り組みました。

――いよいよ世界に飛び出す青木さん。ロンドン大学では、「女性と能」という博士論文を発表。身体的な面だけではなく、論理的にも能と向き合った。それは、やがて現代音楽とのコラボレーションへとつながっていく。次回は、そのお話を。(構成・編集部、取材協力:ギャラリー册

http://www.satsu.jp/)

【青木涼子さんのホームページアドレス】

http://ryokoaoki.net/