昔から、怖いものといえば「地震雷火事親父」。親父はともかく、自然災害の脅威は増すばかりのようで、もはやどこにいてもオチオチ枕を高くして寝られない……。そう思っていたら、時の流れにめげずひるまず、千年以上の長きにわたり淡々と人々の営みが続いてきた村があるというのです。その名も「千年村」。どこにあるの? どんな村なの? 調査研究プロジェクトの中心を担う早稲田大学の中谷礼仁教授にインタビュー。「千年村」が示唆してくれる地域の持続性などについて聞きました。

―― 千年前というと平安時代。教科書や絵巻物の世界のようで、現在の私たちとひとつながりのイメージがなかなかわきません。そんな昔からずっと人々が暮らし続けている「千年村」とは、どのような村なのでしょう。

中谷礼仁教授(写真:編集部)

災害や変化を乗りこえて、千年以上にわたり持続的に生活が営まれてきた集落・地域を指しています。そんな地域は「ここは長い歴史のある村だ」と主張することもなく、ごく普通に穏やかな生活が続けられているので、再発見しなければ「千年村」とはわかりません。そのような集落を見いだし、顕彰、紹介することで持続可能な地域づくりに貢献しようとするのが「千年村プロジェクト」です。プロジェクトでは、候補地の収集、実地調査研究、認証、さらに村同士の交流という4つの目的を掲げています。

メンバーは現在、私と一緒に共同代表を務め千葉大学で造園学を専攻している木下剛准教授や、建築家で東京都市大学の福島加津也教授をはじめ、ランドスケープ、社会環境工学、民俗学、文化地理学、都市史、プログラマーなどの各専門家。「千年村」の村民代表にも加わってもらい始めています。また、メンバーの各大学研究室に在籍する大学生たちが研究・運営に加わっています。

―― とても興味深い活動ですね。それにしても、なぜ、そうした集落を探して調査することにしたのですか?

2013年には台風26号の記録的な大雨で伊豆大島に土石流による甚大な被害が出た

2011年に発生した東日本大震災の際、研究を通じて何か支援できる方法はないかと初期メンバーで話し合いました。まず被災地へ行って何ができるのか考えようと、造園学会が主催した気仙沼周辺の視察に同行。土蔵の壁や瓦が落ちても直せる職人や技術が失われていたため、簡単な修理もできずに建物がどんどん取り壊されていくありさまを現地で数多く見ました。また、家があった土地が水没しているのを見て、大きな災害の前では堤防などの近代技術も無力だと感じたのです。

では、私たち研究者は何ができるのか? 被災地訪問のショックが冷めやらぬうちの復興支援に関する会議で、防災学の発明的権威である早稲田大学の長谷見雄二教授がもらした「壊れていない村を調べるべきなのではないか」というひとことが、まさに青天の霹靂となりました。被災して多くの犠牲を払った村がある一方で、壊れずに長続きしている村がある。自然災害や世の中のさまざまな変容を受け入れつつ存続してきた集落には、長期的な生存を可能にする仕組みがすでに育まれているはずです。そうした一見、ごく普通の村に着目し、調査・検証することで、これからを生き抜く生活の知恵のようなものがあぶりだされてくるのではないかと考えたのです。

―― なるほど。東日本大震災はまさに、1000年以上前の平安時代前期に起きた貞観地震(869年)の再来ではないかと言われました。その当時から大災害にもかかわらず壊れなかった村があり、人々が生き延びてきたと考えると、「壊れていない村」を調べる意味は大きいですね。具体的にはどのように調査を進めているのでしょう。

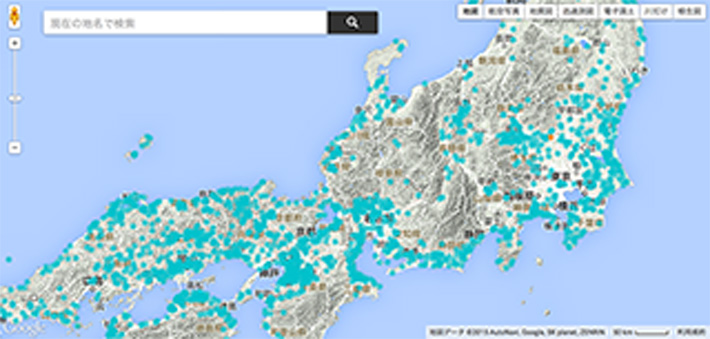

プロジェクトのWEBサイトでは現在までに判明している千年村の候補地を公開している

まず、「千年村」かもしれない候補地を収集するために1000年以上前の古文書にある地名を検討しました。たとえば平安時代中期の承平年間(931~938年)に編纂された『和名類聚抄(わみょうるいじゅしょう)』には約4000の集落名(郷名)が記載されています。地名学者によってその地名が現在のどの場所にあたるかが、大字(おおあざ)レベルまで確認可能な約2000カ所を「千年村候補地」として地図上にプロットし、プロジェクトのWEBサイト上で公開しています。それ以降も、同じような文献に基づいて候補地を追加中です。

関東地方の「千年村候補地」だけでも、私たちはすでに300カ所を訪問しています。訪問方法は、“疾走調査”です。“疾走”という名のとおり、学生やプロジェクトメンバーたちとレンタカーを数台連ねて複数の候補地を悉皆的にバーッと走り回るんです。車で走ると1日10カ所程度の候補地を訪れることができるので、集落ごとの特徴や集落同士のつながりなどがよくわかります。徒歩ではわかりにくい微妙な高低差なども、車で走ると実感できます。集落では車を停めて、家並みと耕作地との位置関係、どんな作物を栽培しているのか、太陽はどのように差し込むのかを観察する。ときには、まるでユートピアのような集落に出会うことができて、楽しいんですよ。

集落では住民に聞き取り調査も実施

鎮守の森や神社の建立年代なども調べる

集落の規模でいえば、現在の市町村内の行政区画である“大字”です。大字とは、明治21年(1888年)の市制町村制施行時に、藩政村(江戸時代の村)の名を残したもの。藩政村は伝統的な地縁が基盤になっているので、大字は江戸時代以前から続く村落共同体を継承している単位とみなすことができると考えました。

村落共同体である大字では、近代化が進む以前から土地の共有や共同利用、また自給自足的な農業生産や日常生活が営まれてきました。そうした集落には、住むのに適した場所と、自給自足の作物栽培のみにとどまらない特産物を生産する場所、といった生活環境があり、それらが長期的な生存を支えてきたと考えられます。さらに特産物を交易するための道や交通まで含めると、複数の大字のまとまりとして捉えることもできます。

―― 現在はあまり使われない“大字”ですが、実は長期にわたり人々が暮らしてきた地域や生活のありようまで伝えているんですね。山里に人知れずひっそりたたずむイメージだった「千年村」が、身近に感じられてきました。

ユートピアのような田園風景に出会うことも珍しくない

候補地というだけでは「千年村」たりえません。実際に訪問し、要件が満たされていれば、初期のころはほぼ勝手に認証していました。こうした「認証千年村」は現在、千葉県市原市や群馬県高崎市、茨城県行方市などに12カ所あります。最近、東京都内で初めての「千年村」として武蔵村山市の岸地区が認証されました。

プロジェクト始動から約8年を経て、候補地の収集・調査という研究期間が終わり、現在は「認証千年村」の認証や紹介、交流といった実践活動へと移行しています。プロジェクトのWEBサイトでは「あの村は古そうだ」「自分の住むエリアは『千年村』かも!?」などの情報も募集しています。(つづく)

―― 目立たず普通にずっと人々を守り育んできた頼もしい集落、「千年村」には、どんな特徴があるのでしょう。次回は共通点や住人について聞きます。(写真提供:千年村プロジェクト、構成:白田敦子)

【千年村プロジェクト】

mille-vill.org