作物学を専門とし、食生活の実践と研究に取り組んできた片野先生は、2006年4月から14年2月までの8年間、ほぼ毎日のように学生と一緒にお昼ごはんを手づくりし、味わい、それを写真として記録に残してきました。その膨大な写真をもとに、食生活の実践の記録としてこれまでの成果をまとめたのが、「かもめの本棚」の新刊『頭が良くなる食生活』です。

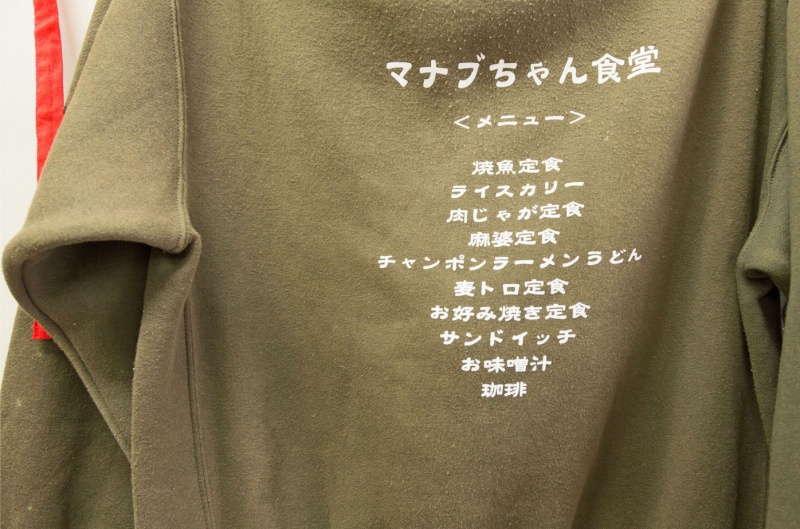

WEBマガジンでは、4回にわたって「マナブちゃん食堂」の魅力をご紹介します。

※この記事は、好評発売中の『頭が良くなる食生活』(発行:東海教育研究所、発売:東海大学出版部)の第6章・第7章を再構成し、その一部を書籍未掲載の写真や文章とともにまとめたものです。WEB連載「頭が良くなる食生活」はこちらをご覧ください。

撮影:新本真太郎(スタジオ サラ)

マナブちゃん食堂の舞台となるのは、農学部の作物学研究室(つまり私の研究室です)。農学部のある阿蘇キャンパス内には作物学研究室用に8アール(800?)の実験水田が2筆あり、玄米が山のようにあります。しかも、研究室には私が勤務を開始した1984年度からガス台や調理器具、食器戸棚などが完備されており、自分たちが育てたイネの試食や研究室コンパの際にフル稼働していました。

大学教授が料理をするの? と驚く方もいますが、私は以前からときどき、自宅や研究室で手料理を作って家族や学生諸君に味わってもらっていたので、台所仕事は苦になりません。

その2 食材はすべて私が購入。学生諸君は無料です 食材はすべて私が購入し、学生諸君の出費はゼロ。“農家の皆さんの役に立つ研究を進めたい”という思いから、私はこれまで農家や水田の調査活動に明け暮れてきました。私の研究創造活動における最大のサポーターが作物学研究室の学生たちであり、彼らは実に熱心に調査活動に励んでくれました。そんな彼らの体調を維持し、その労をねぎらう最良の方法こそマナブちゃん食堂だったのです。

野菜、キノコ類と花は、通勤路にあるJAもしくは家の近所にある野菜のディスカウントショップで購入します。とくにJAは、鮮度も抜群で価格もスーパーよりはるかに安くなっています。くずもの、傷ものもあり、信じられない値段です。

右の写真は2013年1月13日に入手した野菜類ですが、ダイコン、ジャガイモ、サトイモ、シタケケ、ミズナ、ゴボウ、ネギ、ニンジン、キャベツ、カブ、全部で1963円でした。これで1週間分です!

撮影:新本真太郎(スタジオ サラ)

家計簿をつけて食費を出したことはありません。1食の食材費は人数によっても当然異なりますが、私の直感では15人分を作ったとしてもおそらく1500円内外ではないのかなと考えられます。

その3 調理や後片づけは全員で

撮影:新本真太郎(スタジオ サラ)

午前11時30分になるとエプロンをつけて調理を開始。授業が終わってお昼休みになるまで1時間弱。とにかく調理の手が足りません。主菜の調理はほとんど私が担当しますが、味噌汁の味つけや盛りつけ、配膳、後片づけは学生諸君に担当してもらいます。

男子に限らず自宅通学の女子の場合、「包丁など握ったことがない」という学生が大半。初めは面白半分でも、繰り返すことで上達し、料理の楽しさに目覚める学生も多くいました。

1週間のメニューをお見せしましょう マナブちゃん食堂を知ってもらうために、2011年11月14日(月)から18日(金)までのお昼ごはんをお見せしましょう。

次回は2013年2月のある日のお昼ごはんにスポットを当て、マナブちゃん食堂ならではのこだわりのメニューの数々を紹介します。

*食材と食事のメニューは片野先生が撮影したものです。

(構成・編集部)