※このWEB連載原稿に加筆してまとめた単行本『アンチエイジング読本』を好評発売中です(発行:東海教育研究所、発売:東海大学出版部)。

デンマークで70歳以上の一卵性双生児を追跡調査した興味深い研究データがあります。2001年に顔写真を撮影し、それぞれの見た目年齢を第三者(女性看護師、高齢者女性、男性教育実習生)が推定したのです。もちろん実年齢は知らされていませんでした。7年間追跡調査すると37%が死亡し、その多くは撮影時に「実年齢より見た目が老けた人」だったのです。また387組の内、見た目年齢の差が大きい双子ほど、老けたほうが早死にする傾向にありました。つまり、見た目年齢が若いほうが統計学的に健康で長生きしたのです。

細胞が元気なら若々しく見える たとえば、血管が若くしなやかであれば血液の流れもスムーズで、肌や髪などの見た目に直接かかわる部分にも栄養が行き届くと考えられます。肌は新陳代謝が活発に行われると皮脂の分泌が盛んになり、保湿機能が保たれます。けれど、皮膚の代謝力が弱まるとターンオーバー(皮膚の入れ替え)の期間が長くなるので表面の角質層が厚くなり、肌のハリやつやがなくなるのです。栄養や水分が行き届き、生命力にあふれた植物は美しくみずみずしいですが、足りないとしおれたり枯れたりするのと同じなのかもしれません。つまり、細胞が元気だと若々しさにつながり、生命力も高いといえるのでしょう。

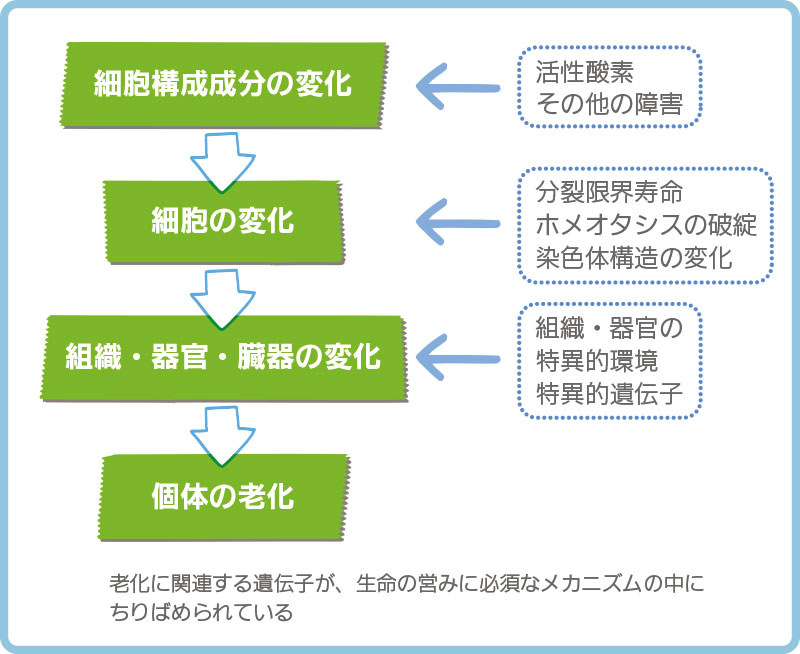

暦年齢と身体年齢 わたしたちが「年齢」と呼んでいるのは生まれてから現在までの「暦年齢」です。でも人間には「身体年齢」というのがあって、それが現在の体の状態を表す「生物学的年齢」です。さまざまな老化促進因子が時間の歯車を狂わすことで身体年齢が暦年齢を上回ったり、うまくコントロールできると暦年齢より身体年齢のほうが若くなったりするのです。そもそも老化とは身体のいろいろな機能が低下すること。細胞一つひとつの機能が低下することで細胞が入れ替わる新陳代謝が遅くなり、各臓器の機能も衰えます。医学的には20歳ごろから老化が進んでいるといわれますが、少しずつ体の中で起こっているのでほとんどの人が気づかない。見た目の変化で、初めて意識し始めるのです。

友だちと同じことをやっても効果が出るとは限らない

人間の老化には遺伝子と環境の両方が作用していて、最近の研究では約7割は環境で、3割は遺伝子が影響しているといわれています。重要なのは、体の状態が同じ人は誰一人いないということ。人種によって腸の長さも違うし、個人によっては消化酵素の量も違うのです。実は、消化薬(胃腸の薬)って、消化液が出すぎる人用と出せない人用の2種類があるって知っていました? 遺伝的に消化液が出やすい人と出にくい人がいて、それだけで食べ物の消化力に差が出ます。細胞がどのように活動するかで消費率も変わるのです。その上、仕事や生活環境でも違いが現れます。世間ではアンチエイジングに効く食べ物とか、年齢を重ねたらプラセンタやセサミンがいいとかいろいろ言われていますが、友だちがキレイになったからといっても、あなたに同じ効果が出るとは限りません。

若いときはよくても・・・ アンチエイジングの研究からわかってきたことなのですが、人間というのはきっとそれぞれに弱い部分があって、その一番弱い細胞に傷ができてしまったらその人は病気になるといわれています。一般論から言えば、家が朽ちるように人も朽ちる。壁にひびが入ったり崩れたりするのは“劣化”したり傷ついたりするからですが、人の体も同じです。劣化がどこに、どのように起こるのかは個人差があります。環境とか、どんなものを食べているかとか、生活習慣などによって影響を受けるのですが、若い時はそれほど差が出ません。栄養が多少なくても効率がいいというか、細胞が新しくて元気に働くからカバーできてしまうのです。でも、年を重ねるにつれてその差がどんどん開いていくのが怖い。まずは自分の体の状態を知り、医学的なエビデンス(証拠)に基づいて正しい対処をすることこそが、アンチエイジングへの近道なのです。

(構成・高須生恵)